国足的战场,人生的赛场:在输赢之外看见生命的重量

当国足在 2025 年世预赛 18 强赛中再次折戟,当媒体人杨健写下 “国足不是三流是不入流” 的犀利点评,这场持续 219 天的征战早已超越了足球本身。从苏州奥体中心的空场呐喊到雅加达雨夜的点球失误,从归化球员罗梅尼的帽子戏法到 18 岁小将王钰栋的灵光一现,国足的每一道伤痕、每一次挣扎,都在照见普通人生活的镜像 —— 那些关于坚持、妥协、希望与破灭的永恒命题。

一、困兽之斗:在重复中寻找意义

过去三年,国足的轨迹被 “集训 - 飞行 - 比赛 - 隔离” 的循环死死锁住。球员们在卡塔尔酒店的狭窄房间里数着时差,在沙迦的高温中呕吐着训练,在苏州的隔离点隔着屏幕与家人相望。这种 “失去主场” 的漂泊感,像极了当代人在大城市里的无根状态 —— 为了某个遥不可及的目标,在出租屋里吃着外卖,在通勤路上计算着房贷,在深夜加班时对着电脑屏幕发呆。

主帅伊万科维奇的固执更像是成年人的困境缩影。他坚持使用过时的 442 阵型,如同我们在生活中死守着看似稳妥的路径:明明知道职业瓶颈已现,却不敢跳槽;明明知道感情早已变质,却不敢分手;明明知道梦想遥不可及,却不敢承认。这种 “撞南墙也不回头” 的倔强,既是人性的弱点,也是生存的韧性。

二、希望悖论:在绝望中孕育奇迹

当武磊因膝盖重伤泪洒更衣室,当蒋圣龙因肾包膜下积血告别赛场,国足的伤病名单恰似人生的苦难清单。但正如拜合拉木从新疆农村的玉米地走向国家队的励志故事,那些被命运按下暂停键的时刻,往往也是新故事的起点。就像 2025 年对阵印尼时,张玉宁在第 44 分钟的怒吼破门,普通人的生活中,又何尝没有这样的 “绝地反击”?可能是失业后的创业,可能是失恋后的蜕变,可能是病痛中的顿悟。

evo官方网站媒体人金汕的点评一针见血:“国足历来在荣誉战表现出色,也折射生死战心理素质的欠缺。” 这让我们想起自己在生活中的 “考试心态”—— 平时练习时游刃有余,真正上场却手心出汗;日常工作中应对自如,重要项目却频频失误。国足的 “临门一脚” 困境,何尝不是我们面对人生重大选择时的踌躇与怯懦?

三、群体镜像:在集体中看见自己

2025 年世预赛期间,社交媒体上的骂战与和解交替上演。当球迷在直播间刷着 “退钱”,当媒体人写下 “摆脱世界杯泡沫” 的檄文,这种集体情绪的撕裂与愈合,恰似我们在现实中的社交困境:一面渴望认同,一面又用尖锐的批评掩饰脆弱;一面痛恨失败,一面又在失败中寻找共情。

国足的团队协作更像是职场生态的微缩版。李铁时代的 “归化球员使用率不足”,如同公司里的 “人才浪费”;伊万科维奇的 “战术雷打不动”,如同僵化的管理制度。而年轻球员如王钰栋、刘诚宇的登场,则像极了职场新人的突围 —— 在前辈的阴影下寻找机会,在质疑声中证明自己。

四、超越胜负:在废墟上重建信仰

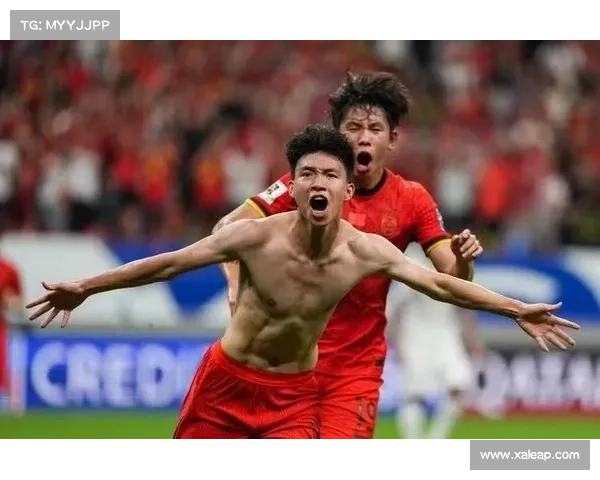

当国足最终以 1-0 击败巴林,当王钰栋的点球划破重庆夜空,这场无关出线的胜利突然有了寓言般的意义。就像我们在平淡生活中突然遭遇的小确幸:一次意外的升职,一场迟到的告白,一次久违的重逢。这些瞬间无关成败,却让我们重新相信努力的价值。

媒体人杨健的 10 个关键词,与其说是对国足的批判,不如说是对生活的解构。那些 “送礼”“头铁”“走神” 的标签,何尝不是我们在人生赛场上的真实写照?我们都曾在某个深夜为某个错误辗转难眠,都曾在某个清晨为某个决定后悔莫及,都曾在某个黄昏为某个遗憾黯然神伤。

国足的故事还在继续,正如我们的生活从未停止。当李铁在隔离酒店对着盒饭苦笑,当范志毅在综艺节目里调侃人生,这些画面最终都会化作生活的注脚。或许足球的魅力正在于此:它让我们在别人的故事里,看见自己的影子;在输赢的轮回中,领悟生命的重量。